Audor Blobgeitrag zu Kompatibilität und Stabilität von Hormon-Rezepturen

Hormone in der pharmazeutischen Rezeptur – Kompatibilität und Stabilität.

In der letzten Überarbeitung der Apothekenbetriebsordnung im Jahre 2011 hat sich sehr viel getan. So wurde u.a. in den Paragraphen implementiert, dass eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden soll und dementsprechend auf Kompatibilität und Stabilität der einzelnen Stoffe geprüft werden muss.

D.h. es lagen nun ausreichend Erkenntnisse und Daten zu Wirk- und Hilfsstoffen vor, damit diese unversehrt beim Patienten ankommen und schlussendlich der verordnete Arzneistoff seine Wirkung entfalten kann. Denn das war nicht immer so!

Bis vor ca. 10 Jahren wusste man aber noch nicht, dass Erythromycin einen ganz bestimmten pH-Bereich benötigt.

Ein Beispiel: Jahrzehntelang hat man Erythromycin in den unterschiedlichsten Konzentrationen u.a. in die Basiscreme DAC eingearbeitet und darauf gehofft, dass das Makrolid-Antibiotikum seine Wirkung auf der Haut der Patienten zeigt.

Bis vor ca. 10 Jahren wusste man aber noch nicht, dass Erythromycin einen ganz bestimmten pH-Bereich benötigt, damit es sich „wohlfühlt“, damit es über eine längere Zeit stabil bleibt und gegen das Hautleiden hilft.

Da dieses aber so gut wie nie geprüft wurde, weil das Wissen und Untersuchungen dazu fehlten, wurden Unmengen an Erythromycin-Rezepturen in Apotheken hergestellt, die wenig bis gar keine Wirkung erzielen konnten, da die Rezeptur nicht auf den geeigneten pH-Wert von 8 bis 9 (in Cremes und Salben) eingestellt wurde, d.h. im Klartext, dass der Wirkstoff bereits nach ca. 2 Stunden kaum noch eine Wirkung erzielte, sondern instabil wurde.

Nun ist aber glücklicherweise das Wissen vorhanden, gegen diese Inkompatibilitäten und Instabilitäten anzugehen. Im Rahmen der Kompatibilität betrachtet man in erster Linie folgende Punkte:

• Kationen-/Anionen-Reaktionen

• Phenolische Verbindungen

• Grenzflächenaktive Wirkstoffe

Da wir uns in diesem Blog auf die Hormone konzentrieren wollen, fällt auf, dass zu den genannten Punkten bei diesen Wirkstoffen kaum Erkenntnisse vorliegen. Jedoch können wir aus der Molekülstruktur heraus erkennen, ob es sich um Kationen, Anionen oder phenolische Verbindungen handelt und somit Inkompatibilitäten aus dem Weg gehen.

Schwieriger wird es bei der Bewertung der Grenzflächenaktivität, denn dazu liegen keinerlei Erfahrungen vor.

Aber woran liegt es, dass momentan noch wenige Untersuchungen hinsichtlich der Kompatibilität bei den Hormonen vorliegen?

Weil der „Leidensdruck“ der Wissenschaft noch nicht groß genug ist! Weil noch nicht wahrgenommen worden ist, dass Hormone mittlerweile eine große Rolle in der Herstellung pharmazeutischer Rezepturen in der Apotheke darstellen.

Immer mehr Verordnungen von Ärzten verschiedener Fachrichtungen liegen vor, denn auch hier vertraut man mehr und mehr den neusten Studien. In den vergangenen 20 Jahren hat sich auf Forschungs- und Studienebene viel getan und der schmale Pfad der Hormon-Verordnungen wurde durch viele Studien und Anwendungsbeobachtungen breiter und sicherer.

Auch an den Liefermengen der Rohstoff-Lieferanten lässt sich gut darstellen, wie sehr der Hormon-Absatz Jahr für Jahr steigt. Deshalb wird es Zeit, dass wir im Bereich der Herstellung von pharmazeutischen und individuellen Rezepturen mehr Sicherheit bekommen und Kompatibilitäts-Parameter für die einschlägigen Hormone untersucht und festgelegt werden.

Dies gilt auch für die Parameter der Stabilität! Hierzu wurde bisher noch wenig erforscht oder ermittelt!

Auch hier fehlen Daten zur physikalischen Stabilität, auch wenn bereits bekannt ist, dass Progesteron lichtempfindlich ist und in UV-geschützten Behältnissen aufbewahrt bzw. abgefüllt werden muss. In erster Linie fehlen jedoch Daten zu den rezeptierbaren pH-Bereichen.

Denn wenn vermieden werden soll, dass ähnliche Fälle wie bei dem oben erwähnten Erythromycin auftreten sollen, müssen schnellstmöglich Untersuchungen her. Was ist mit den Werten zu Alfatradiol, Progesteron, Pregnenolon und Estriol? Wirkstoffe, von denen teilweise jährlich mehr als 1 Tonne in Apotheken verarbeitet werden.

Glücklicherweise existieren bereits Werte zur Base Testosteron und seinem Salz, dem Testosteronpropionat. Hier wissen alle PTA´s und Apotheker, dass diese Wirkstoffe unter einem pH-Wert von 7 verarbeitet werden müssen, damit das in der Rezeptur und vom Arzt verordnete Testosteron auch beim Patienten ankommt.

Einen Lichtblick hinsichtlich der Thematik „Kompatibilität und Stabilität“ gibt es jedoch.

Man weiß, welche pharmazeutischen Grundlagen mit den Hormonen kompatibel sind, denn anhand der Inhaltsstoffe der Gele, Cremes und Salben lässt sich beurteilen, ob diese mit den eingesetzten Hormonen kompatibel sind. Und einige Grundlagen haben sich über die Jahre bewährt und bewiesen, dass diese mit Progesteron und Co kompatibel sind.

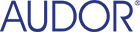

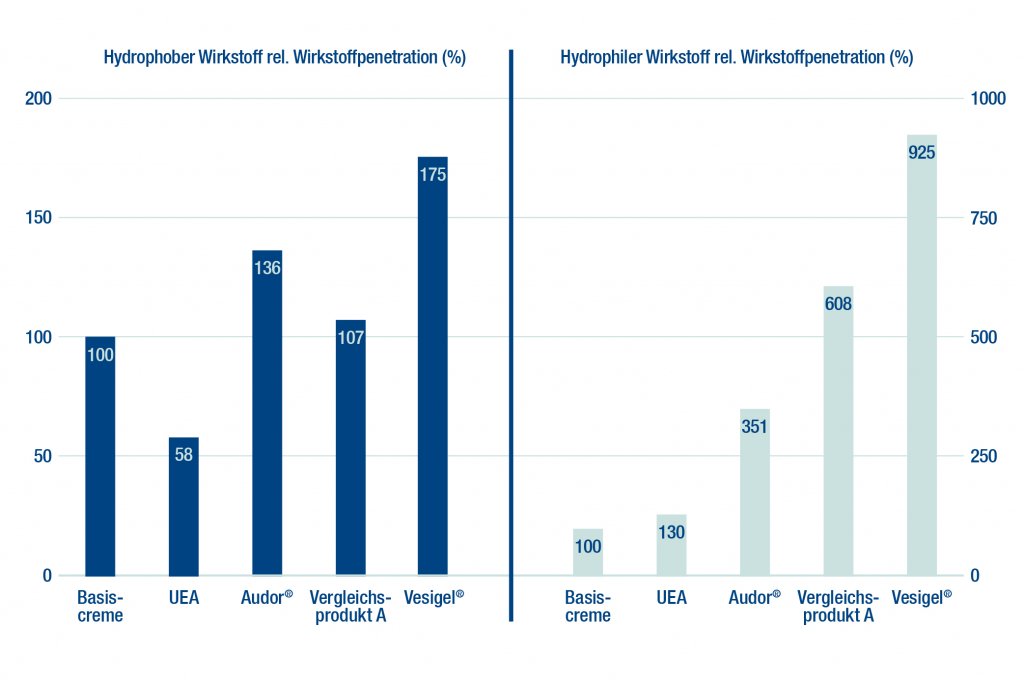

Vor allem die weltweit erste Vergleichsstudie von pharmazeutischen Grundlagen in Kombination mit Hormonen im Rahmen einer transdermalen Applikation hat viele Erkenntnisse darüber hervorgebracht, welche Grundlagen am besten geeignet sind. In einer groß angelegten Vergleichsstudie der Philipps-Universität in Marburg mit unterschiedlichen Rezeptur-Grundlagen im Bereich der transdermalen Applikation wurde die Wirksamkeit von unterschiedlichen pharmazeutischen Grundlagen zu Tage gebracht.

In dieser Vergleichsstudie wurden Rezepturen, basierend auf unterschiedlichen Grundlagen mit identischer Menge an Wirkstoffsurrogat (hydrophil und lipophil) hergestellt und deren dermale und transdermale Penetration untersucht. Die durchgeführte Studie liefert einen essenziellen Beitrag, um Wirkstoffe nach topischer Applikation zur richtigen Zeit, in der richtigen Konzentration an den gewünschten Wirkort zu transportieren.

Das Ergebnis: von 15 getesteten Vehikeln zeigten 8 eine transdermale Penetration.

Die Rezepturgrundlage Vesigel® (enthält eine Kombination aus Schwammkollagen und Liposomen) zeigte insgesamt das beste Penetrationsvermögen. Vesigel® war zudem die einzige Grundlage, bei der die Ergebnisse reproduzierbar waren.

Auch die Gelgrundlage von Audor® (plus Liposomen) konnte sich hinsichtlich der Tiefe der Penetration und der Gesamtmenge der Aufnahme gegen andere Grundlagen durchsetzen.

Fazit: Seien Sie wachsam bei der Betrachtung der Kompatibilität und Stabilität, bei der Wahl der pharmazeutischen Grundlagen.

Setzen Sie Ihren pharmazeutischen Sachverstand ein, Ihre Kompetenz bei der Herstellung von Rezepturen und vertrauen Sie der aktuellen Studienlage.

Dann klappt es auch mit der kompatiblen und stabilen Rezeptur. Denn am Ende wollen wir alle nur das Eine: eine sichere Rezeptur, die der Patientin/dem Patienten hilft.

Ihr

Dr. Stefan Bär